Withコロナ時代 の対応と、Afterコロナに見えてきた学習塾の新しい可能性

日頃のEdTechの活用は、リスク回避として有効

去る4月19日(日)に、株式会社すららネット(湯野川孝彦代表取締役、本社・東京都)主催の全国の学習塾を対象にした「休校時の対応としての『遠隔授業』情報共有会」がオンライン開催されました。

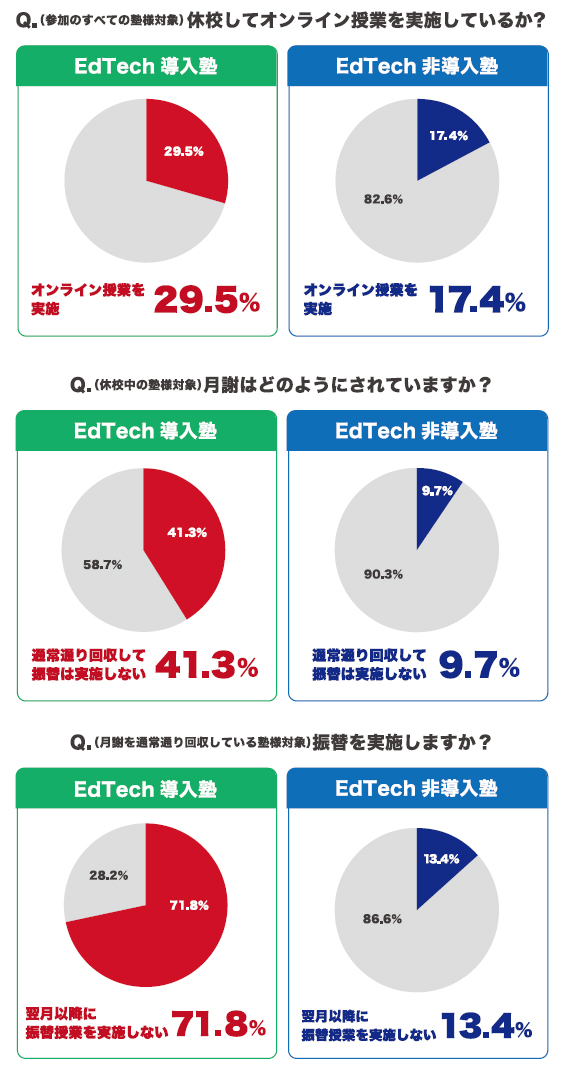

参加された全国約300校の学習塾に対して「塾休校時の運営状況」等についてアンケートを実施したところ、EdTechを活用している『すらら」導入塾(以下、EdTech導入塾)の多くが休校期間中にオンライン指導に切り替えることで「月謝を通常通り回収している」運営状況が明らかになりました。

学習塾を休校した際のオンライン授業の実施状況についてのアンケートでは、4月中旬時点においてEdTech非導入塾は17.4%であるのに対し、EdTech導入塾は29・5%といち早く自宅学習のオンライン化ができていることが分かります。

さらに休校している塾を対象に「月謝回収状況」について質問した結果、EdTech導入塾では4割以上が通常通りの月謝を徴収できている一方、非導入塾では1割に満たず苦しい経営状況が伺えました。

また、「月謝を通常通り徴収できている」と回答した塾のうち、EdTech導入塾はオンライン指導への切り替えに成功したことにより、「今後、振替授業を実施しない」とした回答が7割であったのに対し、非導入塾では1割と大きな差がありました。EdTech未導入塾の多くが、再開校後の振替授業を前提に、なんとか4月度の月謝徴収ができている状況で、今後、休校が長期化した場合には振替対応が難しくなり、減額や返金などの懸念が予想される結果となりました。

これは、2011年の東日本大震災の時にも同様な状況が見られ、日頃からEdTechを活用していることが、パンデミックやテロ、地震などの災害時のリスク回避として有効であり、塾経営の安定を図るのに有効であると言えます。

さて、全国一斉の学校休校に伴い、文部科学省から「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い 学校に登

校できない児童生徒の学習指導について」という自宅学習のガイドラインが通知されました。

そこでは、オンライン教材等を活用した学習、同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課し、その際児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう、①教科書と併用できる適切な教材を提供することが重要であること。

②指導計画等を踏まえながら家庭学習を課すこと。③教師がその学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができることなどが、オンライン自宅学習に必要な要件として説明されています。

最近は、EdTechの各種機能を上手に活用することでこれらのガイドラインに沿った自宅学習を実現することが可能となっています。

例えばAI×アダプティブ教材『すらら』は、①主要な教科書に対応した「教科書対応表」や「定期テストシステム」が搭載され、②先生もしくは生徒自身での学習設計を可能にする「ラーニングデザイナー」機能があります。また、③「生徒管理」機能で学習進捗や個別の弱点を把握できるだけでなく「学力診断テスト」を活用すれば成果を図ることも可能です。

リアルタイム型ならではの双方向のコミュニケーションが可能なため、「生徒の理解度を確認しながら授業を進めることができる」 「リアルタイムで質問を受け付けられる」といったメリットもあり、今後、自宅学習のためのEdTechを検討する際は、これらの機能が備わっていることを確認することをお勧めします。

「すらら」の管理機能をフル活用し、完全オンライン化に成功!

以下では、新型コロナウイルスによる学校休校後いち早くオンライン自宅学習に切り替えられ、振替授業なしで月謝も通常通り徴収できている二つの塾の事例をご紹介します。

千葉県千葉市緑区の学習塾「開成ラボ」では、学校の休校が決まってからすぐに、「遠隔授業」を視野に入れて準備をされました。生徒が自宅にいても、普段と変わらない授業を実施することを目指し、『すらら」の学習に加え、「ZOOM」や「LINE」なども駆使して生徒とのコミュニケーションを図り、遠隔でも手厚いサポートを実施されています。

●「自立学習」ができる子どもの育成のために

齋藤先生は、前職で個別指導のFC教室で勤務されていました。常に生徒の隣にいるスタイルだったため、高校生になっても「どうすればいいの?」「何をやればいいの?」と聞いてくる生徒が多かったそうです。指導している中で、「勉強とは、ただ教えていればいいわけではない」と強く感じ、FC教室を辞めて独立し、2016年8月に『すらら』をメイン教材にした「開成ラボ」を開校されました。

「入塾当初の生徒には、全てこちらでカリキュラムを組み、それに沿って『すらら』を進めてもらいますが、できなかった問題は必ず『すらら』の問題文と解説をしっかりと読み直してもらいます。それによって、文章を読むことにも慣れ、読解力もついてきます。

そして、解説文のどこまでが分かってどこからがわからないのかを説明させることにより、説明力もつき、徐々に自己解決する姿勢が身についてきます。受験を迎える頃には、開成ラボのほとんどの子は自立学習ができるようになっており、自分の目標に向かって必要な学習の組み立てができるようになっています。その結果、成績の向上にもつながっています。

「遠隔授業」に移行した後も、このスタイルを実施していますが、思っていた以上に自立し、こちらが組んだカリキュラム以外に自分でも別課題を設けてカリキュラムを組んで進んでいる子がいたのは、嬉しいことでした」と齋藤先生は笑顔でおっしゃいます。

●「遠隔授業」でも個別最適化された授業を提供

緊急事態宣言を受け、完全オンライン化へ移行することを決定し、4月13日からは塾生全員を「遠隔授業」に切り換えられました。

前週の10 日までに保護者への説明を行い、生徒には学習中に自分の手元や画面を映してもらうためにスマホに「ZOOM」をダウンロードしてもらい、使い方のレクチャーを一人ずつ行っていかれたそうです。

授業時間は14~21時の間で、通常授業と同じようにコマ割りを設定し、決まった時間にログインしてもらっています。

ただし、コミュニケーションを多くとりたいので、1コマは最大6名までに抑えるようにしています。

授業の際には、3つの画面を使い分けています。

①『すらら」の学習進捗を確認する画面

② 授業中の生徒全員が参加するための「ZOOM」の画面

③ 生徒と個別でやり取りするための「ZOOMブレイクアウトルーム」の画面

これら3つの画面を使って、「遠隔授業」を実施されています。

授業前後に必ず生徒一人ひとりを③のブレイクアウトルームに呼んで、進捗確認をしながらコミュニケーションをとる時間を設けていらっしゃいます。

●「遠隔授業」によって生み出せた新たな価値

「普段、ほとんど話さないおとなしい子でも、オンラインやLINEだと、とても活発に発言する子が数名いました。とても明るく活き活きと発言し、楽しそうなので、通常授業に戻ってからもオンラインも織り交ぜた指導を柔軟に考えていきたいと思います。

また、普段は通塾のために1時間に1本しかないバスを利用している生徒は、帰りのバスの時間を気にせずにその時に進めたいところまで学習ができ、悪天候や怪我等で通塾を左右されていた生徒も変わりなく授業を受けることができています」

登校できない時は、振替対応のほかに『遠隔授業』という方法もこの先考えてみたいと思います」と齋藤先生は遠隔指導に手応えを感じていらっしゃいます。

●不満の声0件! 保護者の反応について

「ありがたいことに、今のところ保護者からの反対意見や不満の声はいっさい届いていません。『いろいろと工夫してもらって助かっている』『画面や手元がモニタリングされているため、緊張感があって良い』『災害時にはEdTech教材(すら

ら) の強さが発揮されますね!』との声をいただき、大変嬉しかったです」と自信を持たれています。

●コロナ収束後も変わらず届けたいもの

「どのような状況になっても学ぶことはできます。その場を提供し続ける存在でありたいです。『自立して学習していける

子を育てる』というコンセプトに向かって、自分も状況変化に対応できるよう、日々勉強し、よりよい環境を作っていきたいと思います」と熱く語られました。

『すらら』を軸にEdTechを組み合わせた『遠隔授業』に手ごたえ、

通塾コースと同じ授業料で保護者・生徒の満足度も向上!

東京都江戸川区の学習塾C.schoolは、新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言に伴い、学習塾施設の使用制限を受けました。通塾による学習指導はできなくなりましたが、改めて自塾のビジネスモデルを見直され、「『遠隔授業』でも、自塾の価値を変わらず提供できる」と風間先生は確信。Edtechを活用して「遠隔授業」へ完全移行され、通塾コースと同じ授業料のまま、生徒数を維持していらっしゃいます。

●塾のビジョン「なりたい自分に出会える塾」に向け、Edtechが果たす役割

「C.schoolのビジョンは『なりたい自分に出会える塾』です。志望校を誰かに言われて決めるのでなく、自分が行きたいと思える進路を自分で考え探し出し、合格できるように努力する。そんな塾にしたいです」と風間先生は想いを語ってくださいました。

そのビジョンに向け風間先生は、生徒一人ひとりに学習計画を立てて進捗管理をし、一緒に振り返ることで「主体的に考え

る力」を育み、あわせて「なりたい自分」を引き出すための対話の時間を定期的に確保されているそうです。学習計画の策

定や進捗管理などは『すらら』を基幹とし、「Monoxer」や「スタディプラス」などのEdtechを組み合わせ、先生はヒトでなければできない生徒との対話に時間をかけていらっしゃいます。

●『遠隔授業』の開始を前に、改めて問う「塾の価値」

実際に「遠隔授業」を開始する前、風間先生は「この自塾の生み出す価値は、自塾のビジョンから逸脱せずに、『遠隔授

業』でも提供できるのか?」と徹底的に議論されました。

C.schoolの価値には、(1)学習環境の価値、(2)学習コンテンツの価値、(3)ヒトの価値、の3つの柱があると整理されました。(1)学習環境については、iPadを貸し出し、Zoomを使ってマンツーマン授業(40分)を毎週実施することで、生徒に提供できる。(2)学習コンテンツについては、遠隔でも同じ内容の授業ができる『すらら』と「Monoxer」を使っているため、生徒が学ぶ内容は変わらない。(3)ヒトについても、Zoomのマンツーマン授業なら学習相談や学習計画管理ができ、個々の状況を把握して対話することで、価値を生み出せる。

このように風間先生は、「環境が変わっても自塾の価値は変わらず提供できる」という結論を出し、「遠隔授業」への完全切り替えを決断されました。

●保護者からの理解、生徒との関係構築、オペレーション体制の整備

「遠隔授業」への切り替えを決断した翌日、風間先生は保護者に向けて授業オンライン化の案内を送り、通塾継続の意思確認をされました。同時にPCやタブレットの有無、通信環境といった家庭学習のインフラ環境に関するアンケートも取ったそうです。翌日からは、生徒一人ひとりに個別面談を教室で実施。本人の意思や学習状況を聞いて一緒に学習計画を作成し、必要な生徒へiPadの貸し出しを行い、並行してZoomの有料化などを行い、オペレーション体制の整備も進められました。

●『遠隔授業』の中で生み出せた価値、得られた実感とは

C.schoolの生徒は、「遠隔授業」に切り替わっても、『すらら」で立てた学習計画に基づき自立学習を進めているそうです。先生は、生徒が間違えた問題への解説を行いつつ、一人ひとりの進捗管理をし、学習計画を再設計されています。「紙

の教材では各生徒がどこまで進んだか、どこを間違えたか確認するのに時間を要しますが、Edtechを使うと遠隔でも正解・不正解や弱点、復習ポイントが即座にわかるので助かっています」と風間先生はおっしゃいます。

通塾の時は1コマ120分の間に15人ほどの生徒を見ていたそうですが、今はZoomを使ったマンツーマン授業の時間を40分、全生徒に対して毎週取れるので、個別に指導する時間は通塾時よりもむしろ増えたとのことです。またKeynote(プレゼンテーションソフト)にApple Pencil を使って書き込み、画面共有をしながら解説をしているので、通塾時にホワイトボードを使って説明するのと変わらない丁寧な学習指導や質問対応ができているそうです。「個別でのコミュニケーション時間が増えている分、将来の進路といった踏み込んだことについても具体的にアドバイスでき、勉強へのモチベーションを高め、関係を深められています」と風間先生は話されました。

●『遠隔授業』の先に届けたいもの、そして「Withコロナ時代」の塾

経営「遠隔授業」に対し、保護者からは「新年度になって学校が始まらず、子どもの学習が遅れることに不安を覚えていますが、『すらら』で先取りして学習を進めることができるので、学校再開時の自信につながると思います」とポジティブな声をいただいているそうです。生徒からも「自分のペースで進めることが出来てとても良い」「数学や英単語のテストがオンラインでできて良い」といった満足の声をいただき、手ごたえを感じていらっしゃいます。

風間先生は、新型コロナウイルスとの長期戦を覚悟され、塾運営面としては「学校に行けない子どもたちの日々をより良いものにするために、どのような工夫を施していくか」、事業面としては「オンラインだけで、どう集客していくか」が、こ

れから乗り越えるべき課題と捉えていらっしゃいます。「オンラインだからこそ生み出せるものをさらに見出し、子どもたちの日々をより豊かなものへと変えていき、『通塾の時よりも高い価値を提供できる』と訴求することで、集客につなげていきたい」と力強く語られました。

「Afterコロナ」に見えてきた新しい学習塾経営

新型コロナウイルスによる休校措置により、多くの学習塾が完全休校や月謝の減額、通常授業の振替対応などを迫られ、それは塾の経営を圧迫します。一方で、日頃からEdtechを上手に活用している学習塾はオンライン対応への切り替えが容易で、安定した経営ができていることが分かりました。

さらに、今回の件で、オンライン自宅学習に切り替わった保護者や生徒はそのメリットを実感し、塾の経営者もオンラインによる自宅学習サポートの可能性を感じられ、学校休校の後も新たなサービスとして提供を続けることを検討されています。学習塾というと、「どうせ自宅では勉強しないから、とにかく塾に通って勉強させる」というのがこれまでの一般的な

考え方でしたが、これが大きく変ろうとしています。

コロナの苦難の先には、学習塾の新たな可能性が見えているのではないでしょうか。