森上教育研究所 2022年 首都圏 適性検査型中学入試の結果と分析(公立)

森上教育研究所 第467回セミナー

東京から千葉、神奈川まで大手塾のベテラン講師陣が公立中高一貫校の適性検査を分析・解説

(株)森上研究所(森上展安代表取締役、東京都千代田区)主催による第466 回 (株)森上研究所(森上展安代表、東京都千代田区)主催によるオンラインセミナー「2022年適性検査型入試 首都圏中学入試の結果と分析」が2月25 日(金)、オンラインによって実施された。まず、鎌倉女子大学教授であり、東京都立白鷗高等学校・附属中学校(以下、白鷗高附属)の校長を務めた善本久子氏が基調講演。続いて、都県別公立中高一貫校分析が行われた。

千葉県を市進学院 教務統括本部・本部長の上田佳史氏が、神奈川県を中萬学院 情報課長の鈴木道博氏が、東京都をena 小学部校長の青木繁和氏が分析。埼玉県に関しては栄光ゼミナール 公立中高一貫校受検責任者の宮田篤史氏によってセミナーの前に資料が配信された。また、各校の教諭による私立適性検査型入試報告も動画で配信されている。

都立の独自問題を見れば、採りたい生徒像がわかる

まず、前半の司会を務める(株)ジーワンラーニング代表取締役の神尾雄一郎氏が挨拶。その後、鎌倉女子大学教授の善本久子氏の基調講演「都立中高一貫校の現状とこれから」がスタートした。

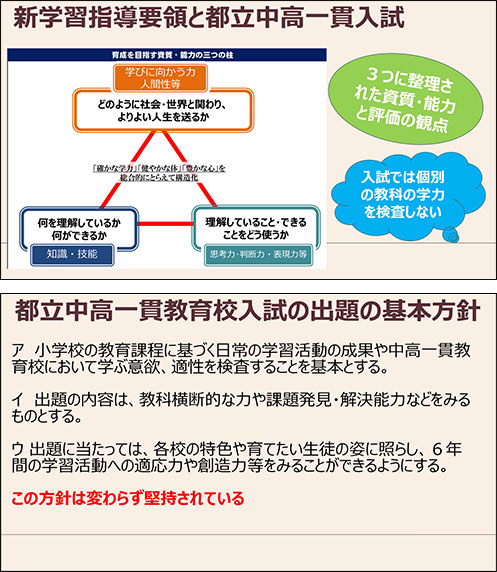

「入試は学校の教育課程と密接に関連しています。都立の中高一貫校がどのような教育課程のもとで、どのような生徒の入学を期待するかという学校としての重要なメッセージの発信の場でもあるのです」 善本氏はそう述べたあと、今年から高校で導入が始まる新学習指導要領に触れた。「知識や技能に加えて、主体的に学習に取り組む態度、これは自ら学習状況を把握して試行錯誤をするなど学習を調整しながら学ぼうとする意志的な側面が評価されるようになります。こうした動きの中で、公立の中高一貫校が個別の知識を問うような学力を検査しないことは明確です」

続いて、都立中高一貫校の募集の枠組みについて。10校のうち全校が一般枠を採用し、特別枠があるのは小石川と白鷗高附属の2校のみと説明した。小石川は「自然科学」、白鷗高附属は「囲碁・将棋・邦楽・邦舞・演劇」。海外帰国・在京外国人生徒枠は、立川国際と白鷗高附属の2校である。

次に適性検査の基本的な方針を解説したあと、適性検査の構成について語った。試験時間がすべてそれぞれの検査ごとに45分間に統一されたこと、適性検査ⅠとⅡは、すべての都立中高一貫校で構成する検査問題共同作成委員会が問題の統一性、継続性、妥当性を検討して、問題の質の担保を図っていることなどを述べた。

「一方、適性検査Ⅲは10校のうち6校で実施され、すべて独自問題です。このⅢも含めて、学校によっては検査ⅠにもⅡにも一部に独自問題を入れています。これを見ていただくと、学校の特色や採りたい生徒像をご理解いただけると思います」

次に倍率について。今年は両国高附属と大泉高附属の2校で募集が1学級分増えた。そのため、昨年よりも若干倍率が下がったが、10校の平均実質倍率は4・4倍と高倍率であると語った。 そして、善本氏は白鷗高附属の校長を務めた経験を踏まえた上で次のように述べた。「4人や5人の答案の中から、求める生徒像に合う1人の答案を見つけ出す。こうした視点で都立中高一貫校の先生方は、採点をしているはずです。例えば、作文の問題では型にはまって練習した答案が必ずしも高得点を得られるとは限りません。 また、共通問題では会話文を中心に問題文が長くなっています。何よりも大切なことはそれをきちんと読み切って問いに正対することです。そして、何を問われているのかを正確に理解して、多面的な検討を加えた上で正面から答えることだと思います」

教科横断的な問題解決型の探究学習の推進に一層の拍車が

次に10校のうち、併設型である白鷗高附属・両国高附属・武蔵高附属・富士高附属・大泉高附属の5校が今年の白鷗を最後に高校からの募集を停止すると述べた。これにより、善本氏は6年一貫のメリットである教科横断的な問題解決型の探究学習の推進に一層の拍車がかかると力説する。

「小学校の学習指導要領が改訂されてから2年が経過しました。私学では英語が中学入試に導入されるなど新たな動きもあります。しかし、探究学習の推進を考えても、先ほど申し上げたように、都立中高一貫校では特定の教科の知識や技能を測る入試が進むことは想定しにくいというのが私の予想です。もちろん、報告書点の中で小学校での英語学習の評価が合否に一部影響を与えることはありますが、入試の方向性が大きく変わることは考えにくいでしょう」

続いてコロナに対応した特例による検査の実施について次のように述べた。「かつて都立高校がインフルエンザによる特例入試を導入した際、都立中高一貫校はその対象外でした。中学校の場合は義務教育ですので必ず行く学校があります。これに対して、高校入試の場合はインフルエンザの影響によって進学先を失う危険性があるため、生徒に再受験の機会を与えたのだと思います。しかし今年は、オミクロン株による感染拡大のため、都立高校と都立中高一貫校で同時に特例検査が導入されました。この対応には私も驚きました。

特例検査の方法は報告書点と面接だけです。この2つの配点比率について10校で7通りの評価があります。急な決定の中で各校とも非常に苦悩しながら急いでこの制度設計を行ったことが見て取れます」

最後に善本氏は基調講演を次のような言葉で締めくくった。

「高校募集の停止など、都立中高一貫校に大きな動きのある中、コロナ禍での入試に様々な方法を駆使して、公平・公正な入試が行われています。都立中高一貫校の教育に身を置いた私としては、その未来に大いに期待をしたいと思います」

今年も千葉3校の中で東葛飾が最も高倍率

ここから司会が古谷理科教室の古谷広高氏にバトンタッチされ、都県別公立中高一貫校分析が行われた。

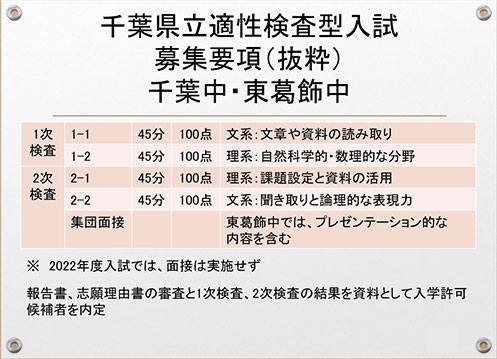

まず、千葉県から。公立中高一貫校は県立の千葉と東葛飾、市立の稲毛国際の3校である。市進学院の上田佳史氏は最初に各校の募集要項について述べた。3校とも報告書などの審査、1次検査と2次検査の結果を資料として、入学許可候補者を内定する。今年も3校の中で最も倍率が高かったのが東葛飾だった。男子が11 ・3倍、女子が10.3倍である。

「東葛飾を中心にお話をすると、配点は1次検査、2次検査ともに200点で、合わせて400点満点です。そこに報告書や志望書、そして今年はコロナの影響で行われませんでしたが、集団面接の結果が加わって合格が決まります。東葛飾の正規の合格ラインは、1次と2次の合計得点が男子で195点前後、女子で185点前後になると思います。昨年度よりも問題が難しかったため、合格ラインの得点は昨年より20点から30点くらい低くなっています」

次に過去3年の3校における応募者数の推移などを述べたあと、今年の検査問題の分析に入った。

千葉や東葛飾の1次検査(文系)の大問1は、日本の情報通信技術に関する問題である。飛行に搭乗するまでが描かれたイラストを見て、航空券をQRコードで買う場合と窓口で買う場合にどのような違いがあるのかを10字以内で書く。

大問2は、データの扱い方の問題。なぜ、円グラフや散布図ではなく、棒グラフを使うのかを記述する。

一方、1時検査(理系)の大問1は理科で、光合成に関する問題。大問2は算数で、紋切り遊びに関する問題だ。折り紙をして開いた時にどのような形になるか、その中で切られた部分と、切られていない部分の面積比を求める。

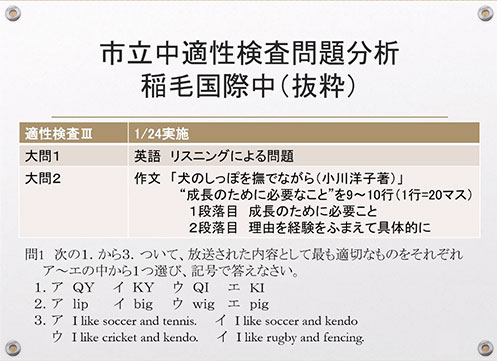

続いて上田氏は、千葉と東葛飾の2次検査、稲毛国際の1次検査と2次検査について解説した。なお、稲毛国際の2次検査の大問1は英語のリスニング問題、大問2は作文である。

理数系の専門校として横浜に設立されたYSF

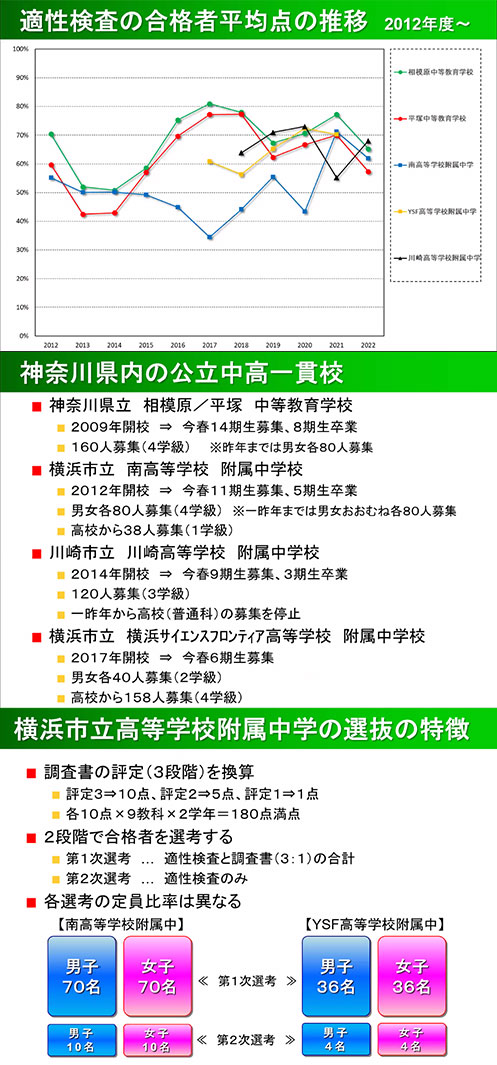

次に神奈川県。まず、中萬学院の鈴木道博氏が県立校の相模原から横浜市立校の横浜サイエンスフロンティア高附属(以下、YSF)まで、公立中高一貫校5校を設立の背景を含めて開校順に紹介した。

「5校の中で最後となる2017年に開校したのがYSFでした。その校名が示すように理数科の専門高校の付属校です。なお、併設の横浜サイエンスフロンティア高校は、横浜市開港150周年の記念事業として設立されました」

続いて鈴木氏は5校の応募状況の推移について解説。その後、選抜資料の比率を述べた。例えば、相模原や平塚といった県立校は適性検査Ⅰが33%、適性検査Ⅱが33%、グループ活動が22%、小6調査書が11%である。なお、グループ活動は受検生が8名ほどで協働作業をするものだが、今年もコロナの影響で実施されていない。

さらに鈴木氏は「横浜市立校である南高附属とYSFの両校は、第1次専攻(適性検査と調査書)と第2次専攻(適性検査のみ)の2段階で合格者を選考する」といった選抜の特徴について解説した。

次に5校の検査の概要。南高附属は、適性検査Ⅰが文章読解と作文、そして「横浜市立共通問題」、適性検査Ⅱが理数系からの出題だ。川崎市立の川崎高附属の適性検査Ⅰは文章読解が中心、適性検査Ⅱは理数系からの出題となっている。受検生5名ほどで行う集団面接もあるが、県立校のグループ活動と同様に今年も実施されていない。なお、南高附属も川崎高附属も、適性検査ⅠとⅡは各200点満点であり、試験時間は各45分間となっている。

続いて鈴木氏は合格者平均点の推移について解説した。

「中萬学院の生徒が受けた模擬試験の偏差値に合格率はほぼ沿っています。例外はYSFで、問題に特色があり、模擬試験の結果とリンクしないケースが多いです」

最後に鈴木氏はコロナに対応した特例検査について述べた。

「今年は東京都同様、神奈川県も実施しました。東京都と違うのは、神奈川県が5校を代表して作成していることです」

都立中の受検者数は減少今後は倍率が3倍台で落ち着く

最後に東京都。enaの青木繁和氏はまず、10校の受検者数の推移について解説。「減少傾向が進んでおり、冒頭の基調講演で喜本先生が述べられたように、定員の枠が増えて受験者数が減っているため、合格しやすくなっている傾向に変化しています。この傾向はしばらく続き、倍率が3倍台で落ち着くのではないかと見ています。

特質すべきは、募集枠の定員を広げた両国と大泉高附属の倍率がかなり低くなっていること。受検者数を見ても今年と前年がほぼ同数です。両国高附属は前年の大学進学実績がふるわなかったこともあり、応募者数が減少し、前年比較が68・2%と非常に入りやすい状況になったと思います。こうした傾向の中で、富士高附属と立川国際、そして三鷹の3校が倍率を伸ばしています。3校とも大学進学実績がよかったことが、その要因でしょう」

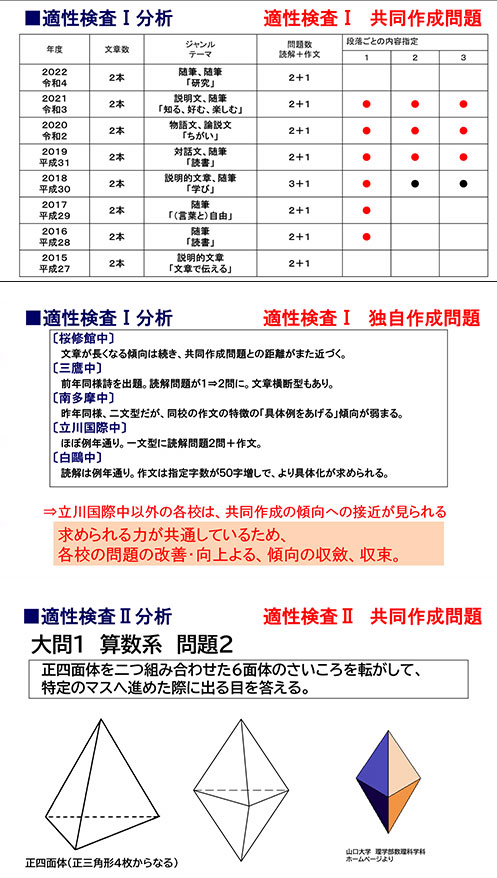

青木氏は各校の大学進学実績を紹介した後、今年の適性検査ⅠとⅡの共同作成問題を取り上げて解説した。適性検査1の読解・作文の問題の特徴は立川国際を除く全校が「2文型」であり、読解問題が「文章横断型」、作文が「段落ごとの内容指定」であること。「文章横断型」は4年連続で出題され、今年は例年よりも難易度がアップしているという。

「読解問題には小手先の読解力ではなく、文章を通して作者・筆者が伝えようとしていることを読み取れる、本当の意味での読解力が必要です。作文には理論・理屈としての文章の書き方の理解と、それを体現する十分な練習量が求められます」

続いて青木氏は適性検査Ⅱの算数系の問題を解説。最後に次のように語った。

「今年の適性検査は文理合わせて、時間内に解き切って点数を取れる問題と、解き切れずに点数を取れない問題がはっきり分かれました。取捨選択を適切に行えたどうかが合否の分かれ道になったと思います」

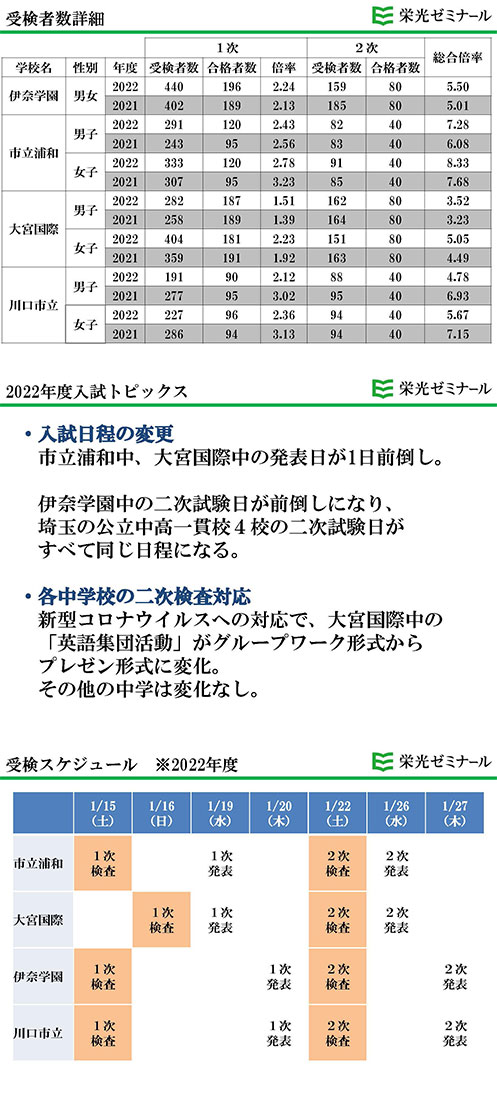

埼玉県に関しては栄光ゼミナール 公立中高一貫校受検責任者の宮田篤史氏によってセミナーの前に資料が配信された。