森上教育研究所 2022年 首都圏 中学入試の結果と分析(私立・国立)

森上教育研究所 私学中等教育・中学受験研究会セミナー

私立中高一貫の人気校の教諭たちが合否の鍵を握る算数の入試問題を解説

(株)森上研究所(森上展安代表取締役、東京都千代田区)主催による第466回セミナー「2022年入試 首都圏中学入試の結果と分析」が、2月18日(金)、約3時間にわたりオンラインで実施された。

第1部は算数を中心にした「2022年入試の正答率からみた今年の入試」。首都圏で人気の高い私立中高一貫校の教諭たちが問題の傾向などを解説した。第2部は「受験生動向からみた今春入試大手塾分析」。サピックス広報・企画部部長 広野雅明氏と早稲田アカデミー教務本部 中学受験部部長 竹中孝二氏が担当した。その後、司会を務めた(株)森上研究所アソシエイト 高橋真実氏が総括を述べ、セミナーは閉幕した。

入試は受験生へのメッセージ建学の精神が体現されるべき

第1部Aは、駒場東邦の校長・小家一彦氏による「国語 この一題から」。小家氏は2022年度入試における同校の国語の問題について解説した。まず「入試は受験生へのメッセージであり、入試問題には建学の精神が体現されるべき」と述べた上で、同校の建学の精神「『自主独立の気概』と『科学的精神』を養う」を紹介。国語の入試問題で測りたいのは「ひと目見ただけでは全貌が掴めない対象にしっかりと向き合う意識、そして、その対象を正確に辿る能力、さらには自分の言葉でアウトプットする力や意志である」と述べた。これが「自主独立の気概」であり、「科学的精神」であるという。

そして小家氏は「この一題」として、小説家・相沢沙呼氏の「教室に並んだ背表紙」を題材にした記述問題を紹介。解答の構成を具体的に示した。

上手な計算で正解を求める姿勢は大学共通テストにも活かされる

第1部Bは「算数 2022年度入試の正答率からみた今年の入試」。受験生に人気の5校の教諭が算数の問題を例に出して分析した。

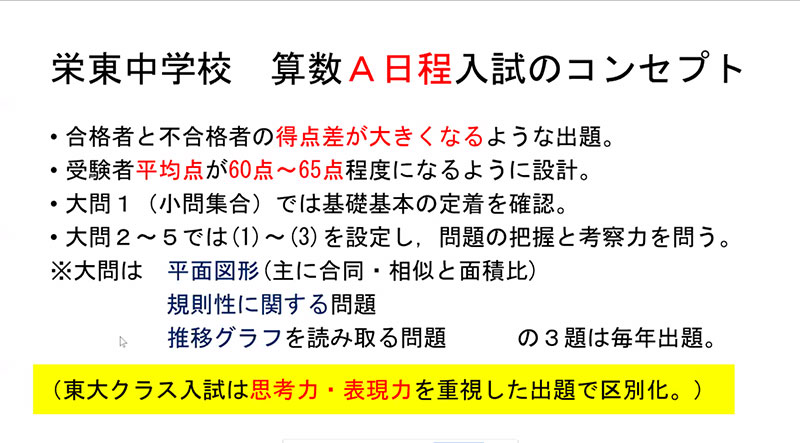

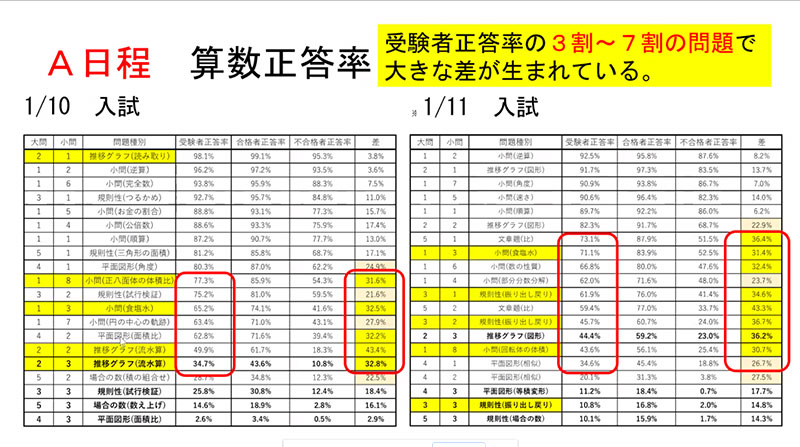

まず、栄東の数学科教諭 生野隆氏から。首都圏最初の入試であり、今年6689名の受験生を集めたA日程における算数の問題の正答率について解説した。まず、生野氏は「受験者正答率が30%から70%の問題で、合格者と受験者の間に大差が生まれている」と指摘。中でも特に差が開いた問題の解き方を、同校併設校のさとえ学園小学校教頭 橋本隆佑氏が解説した。その問題とは、食塩水の小問、回転体の体積の小問、推移グラフの流水算などである。

続いて、生野氏は「2022年度入試を終えての所感」として「図形を考察させる問題や、手を動かして操作させることで発見を促す問題、グラフや表の情報を読み取って集約する問題、複数の単元を融合した問題。これらの問題で合格者と受験者ではっきり差がつく結果となりました」と指摘。「算数・数学的思考を持った生徒さんに入学してほしいと思います」と語った。

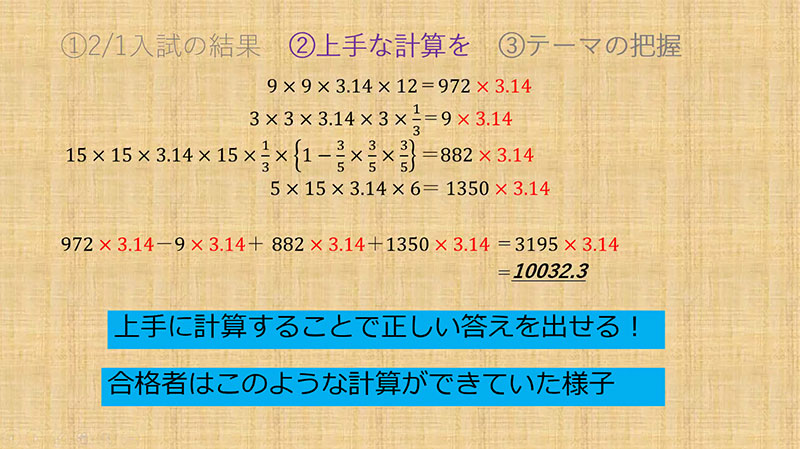

次は渋谷教育学園渋谷の数学教諭 加藤信一氏による「2022年度合否を分けた問題について」。

まず、加藤氏は同校の2 月1 日入試の算数問題を紹介。回転体の体積を求める問題では円周率をまとめて式を簡素化した方がよいと助言した。そして「上手に計算することで正しい答えを出せること」の重要性を述べ、「これは将来、中学受験生が受ける大学入学共通テストの数学の問題にも通じることです」と力説した。

また、小問3題のうち(2)と(3)で、(1)の結果を使うことが多いことも指摘。「問題の出題の意図を汲むことも非常に大切です」と語った。

続いて城北の教頭 清水団氏による「2022年城北中学校・入試を振り返って」。清水氏は今年度の入試結果をもとに4科(計340点満点。国算は100、100、理社は70、70)の各平均点の中で「算数の平均点の差が合格者と受験生との間で最も大きい」と指摘した。例えば第1回入試では、国語の受験者平均点47点に対して合格者のそれは52点であり、差は4点と小さい。ところが算数の受験者平均点59点に対して、合格者のそれは71点であり、差は11点と大きいのだ。

清水氏は第1回から第3回までの入試の中で、最も差が開いた設問の解き方を紹介。第1回は速さをグラフで読み解く問題、第2回は速さを比で考える問題、第3回は図形を一周して元の位置に戻った円の中心が動いた長さを求める問題である。

受験生の基礎学力、努力を正当に評価できる問題を

その後は、東京都市大学付属の教頭 堤英次氏。まず、堤氏は第4回までの入試日程や、第1回入試の特徴について述べた。その特徴とは「2月1日の午前入試では上位校を受験している生徒が多いこと」「毎年、出題傾向を変えていないこと」である。

続いて算数の問題の概要を述べたあと、今年の第1回の正答率について語った。全受験者正答率が60%、合格者平均正答率が71 %、不合格者平均正答率が47%である。次に合格者と不合格者の差が30%以上あった問題を紹介。その中から「売買損益に関するつるかめ算の問題」と「場合の数の問題」の解き方について解説した。

そして最後に同校の算数作問の心がけを紹介。それは「計算力は必要だが、無駄に計算を複雑にしない」「思考力、読解力、発想力を評価できる問題」「受験生の基礎学力、努力を正当に評価できる問題」の3点だという。

最後は、豊島岡女子学園の数学教諭 菱沼洋介氏だ。菱沼氏は今年度の第1回入試の受験者数や合格者数、倍率、平均点をはじめとする入試概況を述べた。

その後、算数の入試の各問題の正当率を、受験者の偏差値で分けたグラフを紹介。なお、第1回の受験生のうち偏差値55以上の上位層が270名ほどおり、その約80 %が合格しているという。

この中から全体層の正解率が17.1%と最も低かった図形の問題とその解き方を紹介。次に上位層・中位層・下位層でそれぞれ正答率の差が生まれた3問について解説した。この3門が合否を分けたのではないかと分析。また、この3問のうち1門は立体の体積を求める問題であり、毎年、こうした空間図形の問題が出題されて正答率に差がつく印象があると述べた。

なお、この空間図形の問題は3つあり、すべて同じ考え方で解けるようになっている。そこで、菱沼氏は「渋渋の先生が先ほどおっしゃっていたように本校の出題にも意図があります。その意図を汲んで問題を解いてほしいと思います」と語った。

筑駒に今年合格した生徒の50%近くが低学年から通塾

第2部は「受験生動向からみた今春入試大手塾分析」。まず、サピックス広報・企画部部長(小学部担当)広野雅明氏の解説から。広野氏はコロナ禍のもとでの今年度の入試会場の様子を述べ、様々な工夫で受験生の不安を和らげようとした私立中高一貫校の教諭に対する生徒の感謝の言葉を紹介した。その後、同塾の生徒の出願状況と受験状況、1月に入試を行う中学校の志願者数(男女合計)について説明。続いて栄東と渋谷教育学園幕張などの合格者の偏差値分布を過年度と比較し、その差の背景について述べていった。

同様に主な男子校の2月1日午前入試、2月2日午後入試、2月3日午前入試、2月4日以降の入試、2月午後入試のそれぞれの志願者数と、偏差値分布の過年度比較やその背景などについて語った。

なお、偏差値分布の過年度比較に関しては、2月1日午前入試が武蔵や駒場東邦など、2月2日午後入試が暁星や明治大学付属中野など、2月3日午前入試が浅野や逗子開成など、2月4日以降が東京都市大学付属やサレジオ学院など、2月午後入試が広尾学園小石川や獨協などだ。

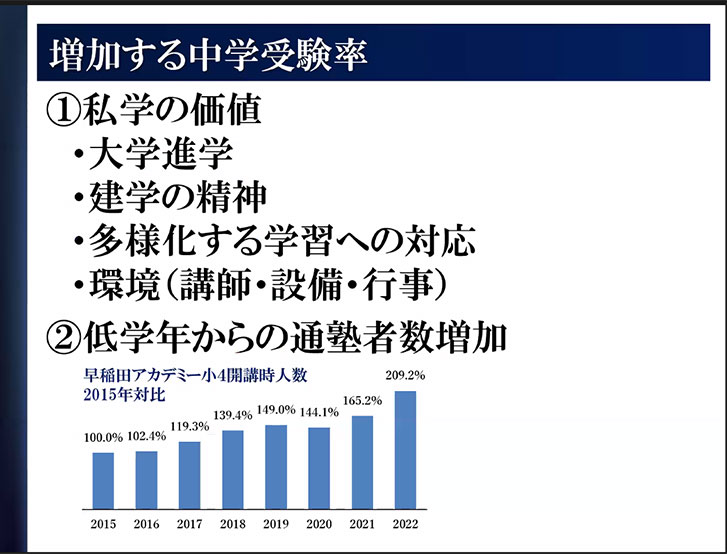

こうした解説の途中で、広野氏は今年、最難関中学校に合格した生徒に取った「サピックスでいつから勉強したか?」のアンケート結果を紹介。筑波大学附属駒場の合格者の場合は小1からの生徒が約10%、小2からが約4%、小3からが約33%、4年生が約41%である。広野氏は「以前の中学受験は小4からスタートしていましたが、今では低学年から塾に通われる生徒さんが増加しています」と述べた。

各校の受験生に対する共感姿勢がその背中を力強く押す

次に早稲田アカデミー教務本部・中学受験部部長 竹中孝二氏の解説。まず、竹中氏は私学の価値について述べたあと、広野氏同様に低学年からの通塾者の増加を指摘した。そして「低学年はカリキュラムに縛られることなく子どもたちがしっかりと考えられる時期です。子どもたちが探究心をもって問題に取り組み、正解して後期の喜びを知る。そんな学びがじっくりとできる時期であり、考える力や判断する力を育んでください」と語った。

その後、生徒の出願校数や受験校数の増加などについて紹介。受験校数を押し上げる要素について午後受験率の増加などを挙げた。

続いて女子校の実受験者数上位校の受験者数の変化を紹介。次に挙げる各校についてである。1月校は浦和明の星女子や淑徳与野、盛岡白百合学園など。2月1日午前校は女子学院や鷗友学園女子、吉祥女子など。2月1日午後校は山脇学園や横浜女学院、実践女子学園、2月2日午前校は豊島岡女子学園や吉祥女子、洗足学園など。2月2日午後校は香蘭女学校、東京女学館、大妻中野など。2月3日校は大妻や恵泉女学園、学習院女子など。2月4日以降校は頌栄女子学院、跡見学園、田園調布学園などだ。

続いて、共学校や男子校も含めた実受験者数変化を1月校から2月4日以降校内まで受験区分別に紹介。さらに桜蔭や女子学院、雙葉、渋谷教育学園渋谷といった最難関校の主な併願校などについて解説したあと、帰国生入試について説明した。

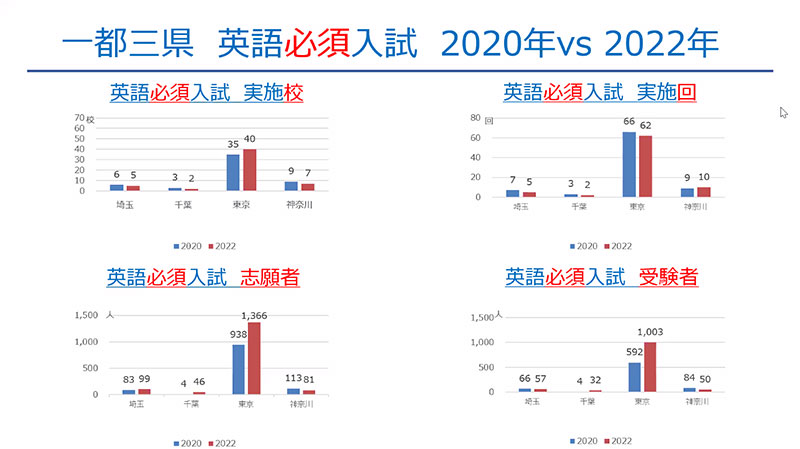

こうして第2部は終了。最後に竹中氏の帰国生入試の解説を受けて、森上研究所アソシエイトの高橋真実氏が一都三県の英語必須入試について概要を述べたあと、この日のセミナーを次のように総括した。

「今年の年明けからオミクロン株による感染者数が増えて、学校側も受験生側も不安の多い入試だったと思います。そうした中で多くの学校で様々な受験生に対する応援メッセージが発信されているのが非常に印象的でした。中には校長先生が動画で登場されてガッツポーズをされていた学校もあり、こういった受験生に対する共感姿勢は受験生の背中を力強く押したのではないかと思っております。

コロナが収束して、来年こそは会場で先生方にお会いできることを願っています。ご登壇いただきました先生方、どうもありがとうございました」

![[上] 駒場東邦の問題(国語)の形式 [下] 駒場東邦の問題(国語)解説](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2022/04/2022_4_p48_slide1_2.jpg)

![[上] 城北の入試結果 [下] 城北の問題解説](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2022/04/2022_4_p48_slide6_7.jpg)

![[上] 都市大付属の問題の概要 [下] 都市大付属の問題解説](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2022/04/2022_4_p49_slide4th2.jpg)

![[上] 豊島岡女子学園の図形問題解説 [下] 豊島岡女子学園の問題(文章題)解説](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2022/04/2022_4_p49_slide4th1.jpg)

![[上] コロナ禍の入試会場への対応について、生徒の感謝の言葉 [下] 過年度と比較した、合格者の偏差値分布](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2022/04/2022_4_p50_slide1213.jpg)