SRJ特別企画 3日間連続オンライン配信

「採用・ICT・業界動向」をテーマに特別セミナーを開催

投稿1,200本の業界YouTuberが語る!

採用でありがちな失敗3選

ICT学習教材の企画・開発を行う株式会社SRJ(堀川直人 代表取締役、東京都中央区)は、4月11日(火)、12日(水)、13日(木)に「SRJ特別企画 3日間連続オンライン配信」と題し、「採用・ICT・業界動向」をテーマに3つのオンラインセミナーを連続で開催した((一社)教育アライアンスネットワーク(NEA)後援)。セミナーごとにスペシャルゲストをお招きし、塾の教室運営に生かせる最新の話題を取り上げた。

1日目は、「投稿1,200本の業界YouTuber が語る! 採用でありがちな失敗3選」ということで、教育百貨店の平野夏紀氏が、自身の体験をもとに成功事例などを分析しながらわかりやすく解説した(敬称略)。モデレーターは堀川直人氏。

(株)SRJ

創業は1999年。情報化社会に欠かせない、速く正確に読み解く力と思考力を鍛え全国2,300教室で導入されている「速読解・思考力講座」をはじめ、すべての教科で必須となる語彙・文法・論理力を鍛える「新国語講座」、全国1,400教室で導入されている「速読聴英語」といった先進的なICT教材の企画・開発を推進。全国の教育現場とともに持続可能な教育ネットワークの構築に努めている。

「教育百貨店チャンネル」YouTube業界唯一無二と言ってもいい塾講師専用のビジネススキルを高めるYouTubeチャンネル『教育百貨店』を立ち上げ1,200本の動画を配信中。現在チャンネル登録者数9,100名超、4年目を迎えた。

大手塾の英語講師として指導経験を経て、人事部に入り新卒を中心に中途やアルバイトの採用に携わる。その後、人材紹介会社に転職。こうした経験をもとに、様々な塾の情報、塾に役立つスキル、人事系の情報を発信している。

塾業界、採用のトレンドは?

堀川 我々が学生の頃、学校の先生や塾講師は花形の職業。現代の塾業界はどうですか?

平野 大学時代に塾講師のアルバイトをしていて、現場が気にり、そのまま就職される方もいます。私が人事部にいたとき、塾と他業界を比較して他業界を選ぶ方も多くいました。

堀川 塾の生命線は採用と人材育成だと思います。SRJに関しては、コロナ前、コロナ禍、コロナ後で採用の仕方や考え方がずいぶん変わりました。採用力がコロナによって上がったのです。決め手はリモート。全国的にみてもリモートやSNSなどを使う塾が増えています。SNSはトレンドとしていかがですか?

平野 10年前、応募は大手求人サイトや自社サイトというパターンが主流でしたが、最近はSNSを使い、「私はこういう者です」とDMで直接送る人もいます。SNSを使った戦略に乗り遅れないでほしいです。お金をかけるならYouTubeがお勧めですが、YouTuberはめちゃめちゃ大変(笑)。ツイッター、インスタ、フェイスブック、ティックトック、公式ライン…。正直一番敷居が低くてかつ効果があり、お金が要らないのはツイッターです。ツイッター利用は年齢別セグメントだと20代と40代が多いのも求人につながります。

ツイッターは今年に入りTwitter Blue(ツイッターブルー)の実装が開始され話題になりました。毎月の課金によりリプライ上で優先的に表示されるようになるため、ユーザーから信頼されやすく多くのフォロワー獲得に期待できます。

ツイートする中で20回くらいは「今日仕事でこんなことがありました」でいいのですが、たまに「このラーメンおいしかったです」というのがあるとパーソナルな部分を好きになってくれます。お酒でも何でもいいわけです。「商談があってすごくうまくいった、自分に乾杯!」とお酒の画像を入れる。親近感を抱くんです。

堀川 コロナ禍でIターン、Uターン、地方移住などが増えてきています。地方に住んでみたいなとか、そういうツイッターの何気ないひとことが心に刺さりますね。

個人塾における採用のポイント

堀川 個人塾だと卒業生や卒塾生とのつながりもポイントですよね。

平野 内部リクルーティングと呼んでいました。大学3年の6月頃からインターンが始まりますので、その前からアタックします。先手必勝です。

堀川 個人塾だと塾生の頃から大学時代は講師、社会人になったら就職を刷り込んでますね。東京や大阪で就職し、数年先に中途採用で地元に戻ってくる場合もありますから、つながりを絶やさないためにもSNSでこまめに連絡をとることは大事です。オンライン面接もずいぶん定着しました。会社説明会もアフターコロナとはいえ、しばらく続くと思います。地方移住を行政が支援している県も増えているのでリンクを貼って誘導するのもひとつの手かと。今の若い子は給料が高いところに行きたいとかあくせく働くのではなく、ライフワークバランスを大切にしながら、のんびり暮らしたい傾向が見えます。地方移住はこれからの大きなテーマになってくると思います。

採用で失敗しがちな3選(初級編・中級編・上級編)

堀川 面接や説明会においての注意事項はいかがですか。

平野 失敗しがちな3選ということで、初級、中級、上級でお伝えしたいと思います。まずは初級編。ダメな人材を一発で判断できる方法があります。メールの返信が遅い人です。他社との選考の兼ね合いで返信が遅くなるわけですが、「日程の調整がうまくいってないので、2週間後にお返事してもいいですか」と翌日に返信すべき。2週間後、3週間後に返事が返ってくる子は基本的にはよくないです。

堀川 社内でもクイックレスポンスが重要です。凡事徹底ができるかどうか。挨拶も含めてそこは当然だと思います。レスポンスの熱意もそうですが、文面からも相手の立場をおもんばかった対応ができるかどうかがわかります。

平野 中級編では、応募してきた方全員に言えることですが、給料の質問が来たときは丁寧に答えるべきというのが、人事を担当してきた僕の経験上のことです。聞いてくる方は、何をどれだけの時間やれば結果を出せるかを考えているからです。

堀川 キャリア志向が強い方に対しては丁寧に説明する方が会社の誠意につながるということですね。

平野 最後に上級編です。最終選考で「俺の人材を見る目は確かだ!」と大企業から個人塾まで、感覚で採用する人が多い。人によって採用基準がバラバラだと、入社後に「こんなはずでは……」というケースも。そこで、採用担当者が自分の眼で確かめる方法にプラスアルファして、今受けている企業、もしくは過去に受けた企業名および合否に〇を付け、何次選考まで進んだかを記入してもらうのです。

堀川 書かせるという発想はありませんでした。決定打に欠く場合の客観的指標になりますね。

平野 大手がしていないことはSNS。会社の認知があがり何年後かに応募が増え、いい人材が集められるようにSNSを上手に活用していただきたいです。

堀川 SNSは採用のためだけだけでなく地域に密着するための発信もできます。ICTを生かした新しい塾にアップデートしていくことが求められている時代だと思います。

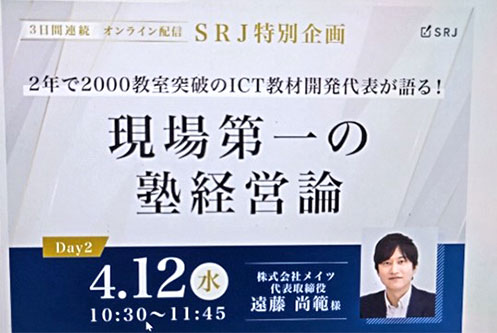

2年で2,000教室突破のICT教材開発代表が語る!

現場第一の塾経営論

2日目の4月12日(水)は、株式会社メイツ代表取締役 遠藤尚範氏が「2年で2,000教室を突破したICT教材開発の秘訣と現場第一の塾経営論」について詳述した。

2010年に早稲田大学在学中に理想の教育を実現すべく学習塾を創業。運営する学習塾は1都2府2県に30教室近くを展開。「最高の授業を、生徒一人ひとりに最適化された状態で届ける」ことを理念に、2021年にはICT教材「aim@(エイムアット)」をリリース。教育×ITを融合し、教育に携わるすべての人が抱える問題の解決策を提示し、教育のアップデートを目指している。

ITで教育のアップデートを目指すメイツ

堀川 遠藤代表は弱冠33歳という若さですが、塾歴でいうと20歳からですから、相当現場の経験にもとづいたサービスの設計をされています。現在のメイツという会社は塾部門とICT開発部門の2つがあるということですね。

遠藤 はい。個別指導塾から始まり、『進学塾メイツ』と『個別指導塾WAYS』というターゲットが異なる2つの学習塾を29教室運営する中で、現場からのニーズがあって開発したのがICT教材aim@の前身。2021年にサービスが出来上がり固定化しています。

堀川 ICT教材『aim @(エイムアット)』はどういうサービスですか?

遠藤 aim @ の名前通り、塾に通う生徒のあらゆるニーズに応える学習プラットフォームとして全国の学習塾に提供しています。現在、全国の導入実績が2200教室以上、搭載演習問題数は16万以上(2022年10月時点)。「定期テストの点数を上げたい」「高校入試に受かるために理社を努力したい」など、必要とするコンテンツを搭載することができます。

堀川 ICT教材開発の背景と目的ということで、教育市場の変化の前に、まずは春の募集はいかがですか? コロナ禍のときよりも今春の方が、学習者ニーズの多様化や少子化、物価高などが重なり厳しいと聞きますが、メイツはいかがですか?

遠藤 大手の塾がやっているようなことを夏あたりからコツコツ種まきしてきたのが春に実を結びました。

ICT教材のメリット

堀川 ICT教材によって能力のかけ方が効率的になることによって、今までできなかったことができるようになりました。

遠藤 塾を立ち上げたばかりの頃、基礎的なレベルの定着においても、いろいろなニーズに対応していかなければならない大変さを痛感しました。「なるほどこういうことが求められているのか」と。じゃあ、ICT教材にどこをどう任せるのか。例えば、①導入解説 ②各問解説 ③ピンポイント解説がある場合、成績上位層だったら①②まではICTに任せて③の部分は塾の先生が指導する。中間層に関しては各問くらいから先生に入ってもらう。下位層は①を飛ばして②をICTでやって、大事なところだけ③でやる。そのように分類分けをするのが重要。ICTに全部きっちり任せるのは失敗すると思います。

堀川 現場でピンポイントに特化してとか、これを入塾説明会でいかにわかりやすく保護者に伝えるか。全部ICTになるんだと思ってしまう保護者がいますから、抵抗感を持たれないように丁寧かつ具体的に説明することが大切だと思います。

開発プロセスと成功要因

堀川 開発のプロセスと成功要因についてお聞かせください。

遠藤 現場から「こんなのが欲しいんだけど」という案が上がってきたら、営業チームがヒアリングし、企画書にまとめて開発チームに投げます。とりあえず1単元でもいいから開発。自塾で実証実験し、エンジニアへフィードバックしながら最終チェックを重ねてリリースします。

堀川 成功要因のポイントはなんでしょうか。

遠藤 まずはやってみることを大切にしています。「中学受験向けのこんなコンテンツがあればいいのに」とか、「家庭学習をやらせたいから理社とかないの?」など導入塾から言われることが多いです。その塾と「次の1学期期末に向けて1回作ってみましょう」とやってみるのです。

堀川 まずやってみるというのが、柔軟に対応できる世代とできない世代とがあります。それぞれの塾にITリテラシーに強い人材を置いて相談したり、やってもらうのがいいですよね。明らかにこれから塾に求められる人材は変わってくる。そういった戦力をいかに取り込み生かせるか。

経営戦略とICT教材導入のポイント

堀川 そもそも現場第一というのが塾経営の根幹にあるわけですが、現場の意見と社内の連携、フィードバックも含めてどのように進めていらっしゃいますか。

遠藤 お知らせを「全体」「個別」で意識し「全体向け」は社内システム、「個別向け」は面談・電話・メール・LINEを利用。現場職員に関してはチャットでやり取りしています。

今、会社がどういうことを考えているか、OKRを活用し学期ごとの目標(Objectives)と主要な効果(Key Result)の設定でモチベーンションを保って意向を伝え共有します。

堀川 経営戦略とICT教材導入のポイントを教えてください。遠藤 弊社が生産性アップへの未来に進むために取り組んできたこと(予定含む)としては、通常指導での英検@対策を禁止し、対策講座を設置しました。また、テスト前の無料土日対策を廃止し、追加コマとして営業提案しました。集客期直前からの入塾者は値上げ告知で入塾早期化と単価アップを実現するなど、しっかりサービスとして明確化し、結果を出せるように取り組みました。

堀川 実際の効果的な導入方法ということで、今春SRJの「TERRACE」の中にリリースされた「新国語講座」をaim@に搭載されますね。

遠藤 「新国語講座」は文章を読み解くために必要な「読解力」を鍛えるために「語彙力」「文法力」「論理力」の3つの観点からトレーニングを行うことができます。国語はすべての科目の土台になる科目ですから力を入れていきます。

オプションではなく全生徒に導入することによって単価を上げることにもつながり、なによりもICTの利活用によって子どもたちが自分で使いこなして成長を実感できる。教師は補助輪みたいなもので、生徒が自走するまで、生の立ち位置も含めて、自立を応援するということで肝になる部分だと思います。

堀川 明らかに今までの現場と今の課題感を見直さないといけない時代です。SRJでは、元学校教員など現場視点を持った社員が増えているので現状に合わせたサポート力が強みです。教材会社のCS(カスタマーサクセスサポート)を使い倒して(笑)共に考え、共に価値を創造してまいりましょう。

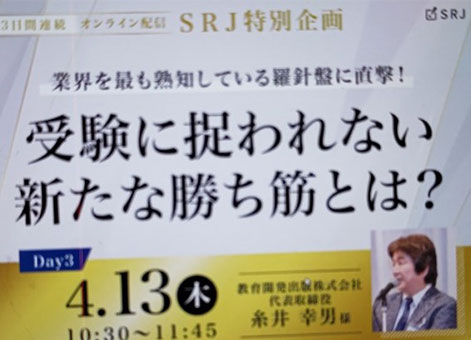

業界を最も熟知している羅針盤に直撃!

受験に捉われない新たな勝ち筋とは?

最終日となる4月13日(木)は、業界の羅針盤ともいえる教育開発出版株式会社 代表取締役社長 糸井幸男氏が『受験に捉われない新たな勝ち筋』について、大局的・中長期的観点から様々な提言を行い、閉塞感漂う業界の先行きに希望あふれる道筋を示した。

教育開発出版株式会社は1969年創業、全国学習塾や公立・私立の小中高校の学校教材を出版および直販ルートによる販売・サービスを行っている。塾・学校営業部門、編集・出版部門、情報サービス・業務管理部門の3部門に分かれ、各部門のエキスパートを配置。サービス・商品開発を通じて新しい教育ニーズに応えるとともに社会の発展や文化創造に積極的に貢献している。

糸井幸男代表は、塾業界とともに邁進し38年。長年の経験と人脈により、塾業界を最も熟知する羅針盤として多くの塾経営者から絶大な信頼を寄せられている。

学習塾業界は大苦境!?

堀川 教材の受発注も含めて、ズバリこの春の募集はいかがでしたか?

糸井 1月から4月は、教材のご注文を毎年いただきますので学習塾の状況がわかります。2020年はコロナで打撃を受け、2021年に復活の兆しが見えるも2022年、2023年と厳しい新学期を迎えています。学習塾の一番コアな中学生の市場が縮小しています。

1、2月は中学入試があるため成績上位層の準備があり、コロナ前と比べてもそれほどブレない。3月中旬以降から4月にかけて学力でいうと中間層の発注をいただくのですが、この3月以降は最も厳しい状況ですね。

堀川 中学生が減ってきたのはなぜか。今年である程度下げ止まりするのか、ますますその傾向が強まるのでしょうか。

糸井 そもそも、なぜ学習塾に通うのか? 中学生の受験対策と定期テスト対策、このマーケットが間違いなくコアなんです。出生数の推移を見ると2001年から減り続けている。去年の出生数は80万人を切りました。中3の学齢人口はだいたい109万人( 2023年)。コアの市場がこれからも減っていくわけです。現在通塾人口は500万人から550万人。おそらく半分以下になると予想しています。

堀川 一方で、教科書のボリュームが増え、学校の授業についていけないという理由から通塾率が上がっているという話も聞きますが、そのあたりはどうですか?

糸井 2020年から小学校の英語が教科になりましたが、英語を学んでいる前提で、今年の中1・中間テストでは英作文なども出題され、かなり難しかったとか。サポートしてほしいというニーズはあるようです。

趨勢としては子どもの数が減り、受験のニーズが縮小していく流れの怖さの方が大きいです。

今後、塾はどうあるべきなのか

堀川 テーマである〝勝ち筋〟を含めてどのようにお考えですか?

糸井 残念ながら学習塾業界の未来は明るくないです。成績上位層は肝になると思いますが、求められるのは『新たな市場開拓』! 企業としてのビジネスプランをしっかり持つべきです。

堀川 糸井社長が思われているビジネスプランとはどういうものでしょうか。

糸井 いろいろあります。中学生の水平展開でいうと、週に1、2回しか塾に来ていない生徒を家庭学習でサポートするなど…。小中高生合わせて日本に1200万人いるのですが、通塾している人口は500万人から550万人。650万人から700万人は通塾していません。学習塾は企業としてビジネスプランを策定し、顧客へのインパクトを考え、先行投資をして新たな市場を開拓するべきです。学習塾の強みとは、子どもの自己肯定感を高めるサポート力なのです。学習塾を介して家で勉強するサポートをする、これが最後の砦。

『速読解』『TERRCE』などで小学校低学年を集めるのをはじめ、どうやったら塾に来てくれるかを考えることです。

コーチングのサポートを生かしながら、月1回スクーリングを学習塾で実施し、他の曜日は家庭とつないでオンラインで配信したプリントに取り組むなど、新しい通塾の仕方に可能性があります。

新たなビジネスを受け身ではなく自ら創出していく。これこそが学習塾のあるべき姿です。

堀川 ICT教材を開発する側も、家庭学習にも対応できるサービスの設計、学習管理、保護者へのフィードバックも含めて家庭学習とどう向き合うかというのが非常に重要なテーマです。そこに新しい市場開拓の余地があります。低学年の市場開拓は、今後競争が激しくなるとお考えですか?

糸井 今年の教材の出荷から我々が分析しているのですが、中学入試は頑張っています。でもいつまで続くかクエスチョンです。トピックとして、小学校低学年あたりの非受験層の出荷が増えているのは新しい。ニッチな世界なのかもしれませんが、算数だけ教える教育メソッドなど様々なニーズが生まれています。

自塾の魅力を生かし、新たな市場創出を目指す!

堀川 コロナ禍で保護者が子どもと向き合う時間が長くなり、今まで学校や塾に任せていた教育について考えるようになりました。SNSを通してこういう教育もあるんだなと。若くて経済的に余裕のある富裕層の家庭では、中学受験ありきではなく、新しい教育をと考えるため、様々なニーズが出てくると思います。

糸井 我々メーカー側でもいろいろなメソッドを考えなければならないという使命感もあります。ボーリングが大流行した1970年代半ばにはボーリング場が全国で4000カ所くらいあったのが、令和4年では1000を切っている。1980年代に5万件あった学習塾は現在も減ってない。親が子どもの成長を思う気持ちは普遍的。つまり普遍的なニーズはなにかしらあるのです。

堀川 これから学習塾に必要なのは、客観的に自塾を見れるかどうか。どういう地域で、どういう立ち位置で、どう見られているのかアンテナを張っておく。経営環境や地域を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で意識することが重要です。

糸井 どう見せるかも大事ですね。うちの塾の強みはこうで、どういうプロダクト、マーケットなのか。そしてどういう層に来てほしいのか。明確な企業プランを見せていく必要があります。全国の学習塾の皆さま、楽に集客できる時代は終わりました!クリエイティブに市場を創出し、学習塾業界を盛り上げていきましょう。少子化だからこそやりがいがある業界です。今こそ頑張りどきです!

*塾と教育4月号に「楽に集客できる時代は終わった~」座談会で、ファン化、SNS、DX、これからの業界のあり方などを糸井社長、城南進学研究社 千島専務、FLENS 大生社長が語り合っています。どうぞご覧ください。