京都先端科学大学工学部メディア懇談会

京都先端科学大学工学部の5年間の歩みと今後の展望

~理事長 永守重信氏と工学部学部長 田畑修氏が考える日本の大学教育とは~

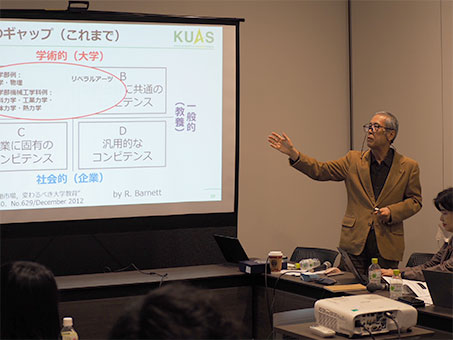

京都先端科学大学工学部メディア懇談会が11月27日(水)、「大手町プレイス ホール&カンファレンス Conference106」(東京都千代田区)で五大紙の記者などを招いて開催された。同大学は京都の太秦と亀岡にキャンパスを構える5学部10学科(2025年度から)の総合大学である。ニデック株式会社の創業者・永守重信氏が2018年3月、理事長に就任し、かつてない大学改革を行っている大学だ。この日の演題は「京都先端科学大学工学部の5年間の歩みと今後の展望について~理事長 永守重信と工学部長 田畑修が考える日本の大学教育とは~」。講演者は同大学副学長・工学部学部長・工学研究科研究科長・工学博士の田畑氏である。

東大や京大が100年以上できなかったことを実現

「1週間前に嬉しいニュースがありました。日経BPコンサルティング様が発表した『大学ブランド・イメージ調査』で京都先端科学大学が去年から18ランクもアップし、全国の大学ランキングでの上昇率がトップとなったのです。

そんな本学では、最先端の設備が整った工学部で、日本人学生と留学生が半々の割合で英語による講義を受けています。こうした理想の工学教育のために、全身全霊を注いでいる田畑副学長の話を、今日はじっくりと聞いていただきたいと思います」

会の冒頭で京都先端科学大学国際学術研究院教授・広報センター長の山本名美氏がこのように挨拶。その後、田畑氏のプレゼンテーションが始まった。

「本学は50年の歴史があります。以前の校名は京都学園大学です。2018年に永守が理事長に就任し、翌年に現在の京都先端科学大学に校名を変更しました。そして今、改革を進めているところです。

その第一弾として、2020年4月に工学部を開設し、今年3月、その一期生が卒業いたしました」

一期生のうち日本人は78名。その進路決定率は100%だ。ニデックグループには12名が、ほかには(株)サイバーエージェントをはじめとする企業に44名が就職を果たした。残る22名は大学院に進学している。

「では、ビデオをご覧ください。東京大学や京都大学が100年以上できなかったことを、本学の工学部がなし得たことがおわかりいただけると思います」

ビデオでは次のような内容が紹介されていた。

同大の工学部がめざす人材育成のコンセプトは「ストリートスマートグローバルエンジニア」である。高齢化社会が来て労働者人口が減少する日本には世界中からエンジニアたちが集まっている。こうした人たちの多様な考え方、価値観、文化を尊重しながら、世界が直面している困難に共感し、必要な知識を獲得して、問題解決に向けて力を合わせることができるのが「ストリートスマートグローバルエンジニア」だ。その育成に向けてスタートしたのが日本初の「キャンプストーンプロジェクト」だ。これにより、問題を解決するための実践力と就業意識が醸成される。さらに留学生との国境を超えたチームワークを通して「ストリートスマートグローバルエンジニア」への第一歩を踏み出すのだ。

課題設定力、考える力、想像力、学び続ける力を持った人材を育成

「本学の工学部をつくるのを手伝うように永守理事長から依頼されたのが、私が還暦を迎えた2017年でした。私が勤めていた京都大学の定年は65歳でしたが、永守理事長の熱い思いに強く共感し、早期退職をして、設立に携わることに決めたのです。永守理事長はこのように語っていました。

『ニデックを1973年にスタートさせ、50年間多くの新入社員を採用してきた。そこでわかったのは、有名大学を卒業した社員の多くを入社後に一から教育し直さなければならないことである。

また、今の日本を見渡すと、技術分野でもグローバル化が進む中で、英語も話せず、専門知識や技術をきちんと身につけておらず、理想や目標も失っている大学生も多い。こうした若者を見て思うのは、日本の大学に企業が求めている人材を育成する教育をもっとしてほしい、そして、若者にもっと夢を持たせたいということだ』

永守氏だけでなく、多くの経営者が『即戦力になる人材を大学に育ててほしい』と語っています。では、即戦力とは何かというと、偏差値ではなく実体験だと私は思います。ビデオに出てきた『ストリートスマートグローバルエンジニア』の『ストリートスマート』とは『実体験を通して身につけた知識や知恵を身につけ、泥臭い方法でもよいから結果を出せる人』を意味します。本学の目標は、課題設定力、考える力、想像力、学び続ける力を持った『ストリートスマートエンジニア』を育成することです」

全講義を英語で行う工学部は日本で京都先端科学大学だけ

もうひとつ、グローバル社会で重要視されるのが、世界共通語である英語と、多様性を受け入れる力だ。そこで工学部では開設時から、冒頭で山本氏が述べたように4月に入学した日本人と学生と9月に入学した留学生が同じクラスで学んでいる。しかも、すべての講義を英語で行っているのだ。こうした取り組みを行っている工学部があるのは、日本で同大だけである。

今年9月には海外から学部生が143名、大学院生が19名入学。現在、工学部の学生は4学年で約650名。そのうちの6割弱が留学生で、約50カ国から来日しているという。出身国はミャンマー、バングラディッシュ、インド、タイ、インドネシアと東南アジアが多い。6番目がアメリカだ。ほかにも南米や欧州、中近東、アフリカ、南米、中央アジアなど世界中から留学生が集まっている。

教員の出身国も、イギリス、イタリア、中国、ドイツ、エジプト、トルコ、パキスタンで、日本を入れると8カ国だ。

日本人学生は英語の講義を理解するとともに、こうした留学生たちとコミュニケーションが図れるように入学時から実践的な英語力を身につけるためのレッスンを集中的に受ける。その授業時間は、合計すると1週間に900分だ。

「さらに本学の工学部の特色は、工学全般の知識を教えるということです。他校の場合、工学部の下に機械工学科、電気工学科、電子工学科、情報工学科などが用意されています。しかし、本学は『機械電気システム工学科』の1学科があるだけです。この学科の定員は200名で、全員が機械から電気、電子、プログラミング、情報科学、電気化学までの基礎を学びます」

『キャップストーンプロジェクト』最終発表会を1月15日(水)に開催

そして工学部の最大の特色が、ビデオでも紹介されていた「キャップストーンプロジェクト」だ。「キャップストーン」とは、ピラミッドの頂上に最後に載せる石のこと。工学部で積み重ねた学びの集大成として、3年次と4年次に企業が実際に抱えている課題を5人のチームで解決する授業だ。学生1人に対して10万円の研究費が与えられる。

「昨年度には島津製作所からこんな課題が出されました。液体のサンプルが入った長さ約10センチの容器があります。この容器の蓋を自動的に外し、サンプルの分析が済んだら今度は自動的に蓋を閉める機構をつくってほしいという課題でした」

このプロジェクトには、工学部の留学生たちを日本の企業に入社させる狙いもあるという。多くの企業がこのプロジェクトの成果を目の当たりにして優秀な留学生を発掘することができるからだ。

さらに、より多くの企業に参加してもらうための「キャップストーンコンソーシアム」も2023年4月に設立された。設立当初は15社だったが、現在は100社に増えたという。

「この『キャップストーンプロジェクト』の最終発表会が2025年1月15日(水)の12時40分から太秦キャンパスで行われます。ぜひとも、見学に来ていただきたいと思います」と山本氏は語った。

こうしてプレゼンテーションは終了。続いて約30分間の質疑応答に移り、記者からは学費や奨学金、リカレント、工学部と他学部との連携などについて質問が寄せられ、メディアの関心の強さがうかがえた。

![[左] 工学部学部長 工学研究科研究科長 副学長 工学博士 田畑就氏 [右] 京都先端科学大学 国際学術研究院 教授 広報センター長 山本名美氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/01/2025_01_p56_tabatayamamoto.jpg)